La scienza nel cestino (dei rifiuti)

Parlerò di scienza, di dadi e di comunicazione. Parlerò da sconfitto senza onorare i vincitori. Parlerò dell’insensatezza nel principio di una sentenza.

Parlerò di scienza, di dadi e di comunicazione. Parlerò da sconfitto senza onorare i vincitori. Parlerò dell’insensatezza nel principio di una sentenza.

Sono le 23.35 di ieri sera quando squilla il telefono. E’ mia moglie che in quel momento è al lavoro in una clinica lucchese. “Sai niente del terremoto in Garfagnana? Qui hanno chiamato per chiedere se abbiamo posti letto per gli sfollati”, mi dice. Rispondo che non so niente e che mi metto in moto per saperne di più.

Inizio con la Tv e col televideo: non c’è niente. Mi dedico al web dove scopro che c’è un’allerta, dove si parla di evacuazioni che non sono evacuazioni ma consigli, di fax di allerta che non sono fax di allerta.

Mando un sms a mia moglie e le dico di stare tranquilla: la scienza non è in grado di prevedere ora e luogo di un terremoto e qualunque sia il documento che ha scatenato l’emergenza non può avere un fondamento scientifico. Eccoci al punto: nel 2013 la comunità umana che occupa quel frammento di crosta terrestre che corrisponde più o meno alla provincia di Lucca ha buttato la scienza nel cestino dei rifiuti.

L’ha buttata nel cestino perché anche un ragazzo della scuola media dopo aver studiato i terremoti e aver fatto una ricerca nel web che gli avrà offerto la possibilità di usare il “copia e incolla” per fare bella figura con un insegnante distratto ha ben chiaro che la nostra capacità previsionale nei confronti dei terremoti è scarsa ai fini della gestione dell’emergenza. Purtroppo è così. Siamo in grado di individuare le aree a rischio, cioè le aree in cui sussiste una qualche probabilità (stimata e più o meno alta) di eventi sismici più o meno pericolosi. Questo ci aiuta a costruire e pianificare la nostra vita in modo più attento di fronte alla possibilità di un terremoto catastrofico. Questo ci dice che in un arco di tempo più o meno lungo (mesi, anni, secoli, millenni?) ci saranno terremoti. Ci dice che questi terremoti potrebbero (attenzione: stiamo esprimendo una probabilità nella probabilità) avere una certa intensità. Non ci dice che il terremoto ci sarà in un luogo e in un certo giorno, a maggior ragione ad una certa ora. Quel ragazzo (o ragazza, mica cambiano le cose), se lasciato libero da condizionamenti che ci riportano alle paure dell’età della pietra, ci dirà che dove il rischio sismico è maggiore di zero è certo che ci sarà un terremoto ma che non c’è bisogno di dormire fuori casa in una notte d’inverno perché non v’è certezza che il terremoto possa esserci in quella notte. La probabilità che il terremoto accada proprio quella notte è identica a quella di migliaia di altre notti del passato e del futuro.

Eccoci ai dadi. La probabilità è alla base di qualsiasi gioco fatto con i dadi. Posso scommettere che lanciando un dado esca un certo numero. Lancio e c’è una data probabilità che quel numero esca. Esce, ho vinto. Non esce, ho perso. Se faccio infiniti lanci il numero che ho detto esce tante volte quanti tutti gli altri che possono uscire. Lo zero non uscirà mai se il dado ha almeno un puntino su ogni faccia. L’allerta di ieri sera per il terremoto in Garfagnana è stato un giocare a dadi analogo a quello che personalmente ho fatto su Facebook dicendo che non c’era nessun pericolo. L’allerta ed Emilio hanno ragionato sulle probabilità poiché nessuno era certo che ci sarebbe stato in terremoto così come nessuno era certo che non ci sarebbe stato, cioè nessuno aveva la certezza (probabilità del 100%) del verificarsi dell’evento. Confesso che mi è parso di sfruttare il motto di una certa pubblicità che dice “Ti piace vincere facile?” perché il gioco delle probabilità, cioè il lancio dei dadi, era largamente a mio favore. Questo non mi rende, però, affatto felice. Direi che si tratta di una “vittoria” dal sapore amaro. Ma su questo tornerò più avanti.

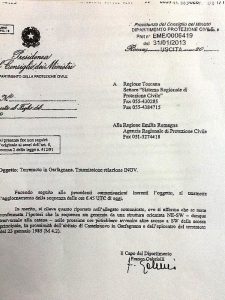

Eccoci alla comunicazione. Il nostro giornale ha pubblicato il fax dal quale tutto sarebbe scaturito. Basta leggerlo per capire alcune cose. La prima è che si tratta di una comunicazione che fa seguito ad altre con valore di aggiornamento. La seconda è che da nessuna parte si trova la parola “allerta” oppure “allarme” oppure ancora “emergenza”. La terza è che si esprime la probabilità che “nelle prossime ore”, espressione che va coniugata con “delle ore 6.45 UTC di oggi”, quindi le 6.45 degli inglesi del 31.01.2013, potrebbero verificarsi altre scosse. Mi sbaglierò ma quando la macchina della protezione civile locale si è messa in moto erano già trascorse diverse di quelle “prossime ore” cui si riferisce il fax e “potrebbero” è un’espressione di probabilità che ha il senso di cui ho già parlato. Infine, si parla di “scosse”, non di scosse che possono determinare danni e pericolo per l’incolumità della popolazione. Sempre giocando con i dadi, è del tutto ragionevole che si possa trattare di scosse che non saranno nemmeno percepite dalla popolazione, come molte di quelle dei giorni scorsi. Per riassumere, sul piano della comunicazione qualcosa o qualcuno deve aver trasformato una relazione di routine in un’allerta che, però, non è mai stata diramata dal Dipartimento di Protezione Civile.

C’è un’ultima cosa da dire prima di tornare alla mia vittoriosa sconfitta: per il terremoto de L’Aquila sono stati condannati i componenti della Commissione Grandi Rischi. Non conosco i dettagli della sentenza ma fin dal primo momento è stata letta come una condanna della scienza che non ha saputo prevedere ciò che è accaduto. Che sia così o meno, a chi ha responsabilità nella protezione civile è giunto un messaggio piuttosto chiaro: se non avvisi la popolazione e muore un sacco di gente in un evento non prevedibile, vai in galera. Ne so poco anche di giurisprudenza ma ho la sensazione che tra una condanna per procurato allarme o interruzione di pubblico servizio (le scuole chiuse, per esempio) e una per strage colposa ci deve essere una bella differenza. “Meglio aver paura che toccarne”, si dice a Lucca (e non solo) e un’allerta in più è sempre meglio che una mancata allerta con un sacco di morti. Questa considerazione potrebbe essere una delle concause di quel qualcosa che ha compromesso l’esito comunicativo della relazione inviata per fax. Sul piano umano la cosa è anche comprensibile.

Eccoci alla mia vittoriosa sconfitta: l’uomo nel 2013 ha più fiducia nella propria atavica paura di morire, cosa che per millenni ci ha assicurato la sopravvivenza, che nella scienza. Evolutivamente, sul piano strettamente biologico, questo ha un senso. Culturalmente significa che la scienza non ha ancora fatto presa su di noi. In buona sostanza la notte appena trascorsa ha equiparato la scienza alla (presunta) profezia dei Maya. Io ho fatto una scommessa rendendo pubblica la mia convinzione che il terremoto non ci sarebbe stato e non sarebbe stato distruttivo e fino ad ora l’ho vinta grazie alla statistica (ricordate i dadi?), ma la comunità in cui vivo e la sua struttura di governo ha gettato la scienza nel cestino dei rifiuti e seguito un’antico istinto: quello che ci ha fatto sopravvivere nella savana quando eravamo semplici prede di semplici predatori. Questa è una bruciante sconfitta per chi, come me, crede nella scienza.