Quella dell’emigrazione dalla Garfagnana e dalla Valle del Serchio è storia antica che parte già prima dell’Unità d’Italia nei primi decenni dell’Ottocento quando i valligiani, ancora, erano sudditi estensi o granducali. Le prime grandi ondate migratorie si diressero verso l’America e le grandi città dell’Europa.

Quella dell’emigrazione dalla Garfagnana e dalla Valle del Serchio è storia antica che parte già prima dell’Unità d’Italia nei primi decenni dell’Ottocento quando i valligiani, ancora, erano sudditi estensi o granducali. Le prime grandi ondate migratorie si diressero verso l’America e le grandi città dell’Europa.

Poi nella seconda metà dell’Ottocento iniziarono a indirizzarsi verso il sud America, in particolare in Brasile e Argentina, dove c’erano territori immensi, ancora, privi di insediamenti.

“Da gente venuta dalla Garfagnana ‒ spiega il Professor Umberto Sereni ‒ sono stati fondati paesi che oggi sono vaste città. Per avere un idea di cosa fosse per la Garfagnana l’emigrazione verso il Brasile, basta pensare che il tipografo Agostino Rosa, a Castelnuovo, presso la sua tipografia, vendeva una Guida di San Paolo e un dizionario Portoghese”.

Alcuni riuscirono, in effetti, a creare piccoli imperi commerciali e, alla fine del secolo, si erano formate robuste comunità di valligiani che agivano da punto di appoggio per la seconda ondata migratoria. Nei primi anni del Novecento il sindaco di Barga, Giuliani, rese noto che i barghigiani emigrati all’estero erano 3.414: il 40% della popolazione.

“La maggior parte degli emigrati si recavano in diverse parti d’Europa, in particolare in Germania ‒ scriveva il delegato di Pubblica Sicurezza di Barga in un rapporto del 1887 – per esercitare lo smercio e la fabbricazione di figurine di gesso. Partono ordinatamente al finire dell’inverno e rimpatriano sul finire dell’autunno portando seco un discreto peculio che impegnano nella compra di terreno. L’anno successivo tornano a fare lo stesso e così di seguito fino all’età di 50 anni.”

Questa è una particolarità delle prime ondate dell’emigrazione valligiana: partire per ritornare, uno schema che passerà da una generazione all’altra (ma che con il passare del tempo dovrà tener di conto dell’inevitabile processo di radicamento nelle nuove realtà) e che svilupperà un generale “ottimismo migratorio”.

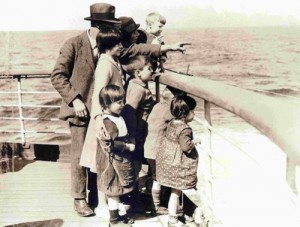

“Ma l’unica delle prospere fonti che abbia portato la vera benedizione di Dio nel nostro suolo è stata l’emigrazione”. Scriveva, nel suo “Il territorio di Barga” il canonico Pietro Magri, che spiegava: “L’asserto sembrerà forse strano, ma pure è vero. L’emigrazione di fatti è dannosa, quando per essa ne vengano a soffrire l’agricoltura, le arti, le industrie, poiché mancherebbe l’elemento vitale di un paese. In Barga al contrario l’agricoltura, le arti, le industrie prosperano in forza di essa. L’operoso nostro colono, l’artista, l’industriale solcano i mari sfidano i venti e le procelle, rovistano i più lontani paesi dell’orbe, ma l’uno e gli altri alla loro partenza non abbandonano per sempre il suolo natio, bensì anelano il giorno di riversare su di lui il sudore delle proprie fonti. Il colono non aspira ad altro che diventare proprietario Così non hanno altro desiderio che surrogarsi nel posto del loro antico padrone sapendo a prova quanto sa di sale il pane altrui.”

Da questo “ottimismo” nacque e si sviluppò un certo culto dell’esperienza migratoria che portò alla nascita di una società di mutuo soccorso a cui si poteva aderire solo se si era stati migranti. La chiamarono Società Cristoforo Colombo e fu fondata a Barga nel 1893 per volere del dottore Alfredo Caproni, figlio di un figurinaio-migrante. Toccò al giovane Cesare Biondi tenere il discorso inaugurale.

“Ci volemmo – disse – riunire in nome del fenomeno migratorio quasi a dichiarare che il lavoro estero, nelle officine, nei campi, nelle botteghe nelle industrie, nei commerci non avvilisce, non sfibra, non ammala, non degenera ma innalza, istruisce, rafforza, nobilita”. Vedevano, quindi, nell’emigrazione “non un male inevitabile ma un bene che le nostre condizioni demografiche ci impongono e da cui si traggono vantaggi economici e morali che dai singoli individui si ribattono sulla nazione”.

Dello stesso parere un ex sindaco di Borgo a Mozzano, Pietro Pellegrini, che asseriva a un giornalista de La Nazione: “Guai se non ci fosse stata l’America: finito il commercio con i paesi di montagna che si emanciparono con i negozianti del Borgo, questi rimase in condizioni assai critiche. Moltissimi ora sono ritornati portando discreti capitali e le cose vanno assai meglio”.