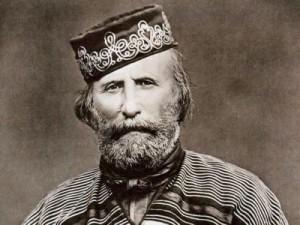

Mentre sono partiti nella capitale della Gran Bretagna le Olimpiadi vogliamo raccontarvi di quella volta in cui Giuseppe Garibaldi arrivò a Londra. Era l’11 aprile 1864 e il Comandante sbarcò al porto di Southampton accolto da migliaia di persone. Pedinato dalla polizia politica, reduce dalla regia galera si era recato in Inghilterra per chiedere fondi per finanziare la Rivoluzione in Italia.

Mentre sono partiti nella capitale della Gran Bretagna le Olimpiadi vogliamo raccontarvi di quella volta in cui Giuseppe Garibaldi arrivò a Londra. Era l’11 aprile 1864 e il Comandante sbarcò al porto di Southampton accolto da migliaia di persone. Pedinato dalla polizia politica, reduce dalla regia galera si era recato in Inghilterra per chiedere fondi per finanziare la Rivoluzione in Italia.

“Lo salutarono- ricordava Maurizio Maggiani in un bell’articolo apparso su La Stampa qualche settimana fa- tutti i bastimenti del porto con il gran pavese e le sirene spiegate, e ci mise sei ore a fare le tre miglia dalla banchina al prato dove lo aspettavano tra i molti altri le delegazioni dei minatori gallesi, degli operai del distretto industriale di Bristol, delle filandere scozzesi. E assieme a quelli un bel mazzo di Pari d’Inghilterra con mogli, fidanzate e sorelle in trepidante attesa di poter estorcere all’Eroe un pelo della sua barba, un filo dei suoi capelli; e la crème degli intellettuali del Regno Unito guidati da Carlyle, e l’universo dei rifugiati politici d’Europa, e il sindaco della città, naturalmente”.

Dopo aver traversato in progresso trionfale il Sud dell’Inghilterra, alla sua prima apparizione pubblica a Trafalgar Square ci furono, secondo i cauti calcoli della polizia metropolitana, mezzo milione di londinesi a fargli festa. Una massa che, dicono, non si ripeté nemmeno per il funerale di Wellington. Ricordava, anni dopo, Lord Clarendon “il popolo aveva mantenuto l’ordine senza l’aiuto di polizia e soldati, felice di condurre il proprio eroe alla casa di un duca e di vederlo preso per mano dalla aristocrazia”.

“Penoso spettacolo di imbecillità”, scriveva Karl Marx all’amico Friedrich Engels, in quei giorni, riferendosi all’accoglienza trionfale decretata a Garibaldi a Londra. Nonostante lo scrittore de “Il Manifesto” avesse negli scritti sulla questione italiana sempre espresso grande ammirazione per l’uomo e il militare riteneva “infantili” le sue idee politiche e rabbrividiva al fanatismo di massa che si era scatenato attorno alla figura di quell’eroe byroniano dal sapore mediterraneo.

Altro bagno di folla si tenne al Crystal Palace dove Garibaldi tenne un animato discorso cui non fecero molto caso le dame dell’aristocrazia londinese che erano accorse per vedere dal vivo l’eroe italico e che lo supplicarono, nei giorni successivi, con lettere profumate di donare loro una ciocca dei suoi capelli biondi. Garibaldi nonostante i suoi 57 anni e un artrite che lo aveva leggermente ingobbito non rimase insensibile alle richieste delle nobili signore e le accontentò: fece tagliare piccole ciocche dal suo segretario Giuseppe Guerzoni che spedì i trofei piliferi in pacchettini legati da nastrini galanti. Le fortunate cameriere che lavorarono nella stanza dell’albergo dove Garibaldi risiedeva si impadronirono dei capelli rimasti nel pettine e per terra e li andarono a vendere al miglior offerente.

Ma perché tanto furore soprattutto in un popolo notoriamente freddo come gli inglesi? Un aspetto non secondario era dovuto al secolare odio antifrancese e antipapale degli anglosassoni. Garibaldi era l’eroico difensore della Repubblica Romana, colui che aveva sconfitto i francesi alla Porta San Pancrazio non poteva quindi che non essere preso come esempio.

“We’ll get a rope / And hang the Pope / So up with Garibaldi” (Prenderemo una corda / E ci impiccheremo il Papa / Evviva Garibaldi!) cantavano i bambini nelle umide vie di Londra. Mentre a Hyde Park i cattolici irlandesi, che furono dispersi dalla polizia, manifestavano al grido di “No a Garibaldi, il Papa per sempre”.

Il governo inglese aveva sempre nutrito una certa stima per l’eroe italiano: nel 1846, il primo ministro britannico, Lord Palmerston aveva appoggiato l’impresa garibaldina a difesa dell’indipendenza dell’Uruguay – si veda oggi la plaza Garibaldi a Montevideo – e il governo inglese appoggerà anche l’impresa dei Mille. “Un uomo di grande bravura e coraggio” era apparso ai diplomatici britannici che apprezzarono molto il fatto che nella Legione italiana, da lui comandata, i sussidi passati dal governo di Sua Maestà non venivano imboscati in tasche private, ma venivano amministrati con assoluto rigore e correttezza. Un comportamento che contribuì a rafforzare quell’immagine di uomo di “coraggio e onestà fermissima” che veniva a ribaltare anche lo stereotipo dell’italiano nato ai tempi della riforma protestante.

“Il tipo fisso dell’italiano- ricorda Luca Fontana- che incontriamo nel teatro elisabettiano è il gesuita: doppio, codardo, untuoso, cinico e bugiardo: the machiavel, come si chiama il ruolo sulla scena elisabettiana. Per un fecondo fraintendimento dell’opera di Machiavelli, il nome del segretario fiorentino diventa nome comune di un tipo teatrale, la cui più perfetta incarnazione è Jago”.

Quella primavera del ’64 non era la prima volta che Garibaldi metteva piede sul territorio della “perfida” Albione. La prima vista era stata nel 1847, per motivi squisitamente privati: si era fidanzato con una ricca e piacente vedova delle classi alte, Mrs Emma Roberts, che però non sposerà mai, ma con cui resterà in amicizia per tutta la vita. Nel 1854, durante la seconda visita partecipò a una manifestazione politica voluta di un’organizzazione operaia di mutuo soccorso a Newcastle a cui parteciparono operai venuti da tutte le Midlands. Gli operai gli fecero dono di una spada d’onore con impugnatura d’argento dorato (per cui si erano tassati). “Mi amano, perché sanno che sono uno di loro” commentò Garibaldi che in privato confessò a Alexander Herzen: “Io conosco le masse italiane meglio di Mazzini, perché son sempre vissuto in mezzo a esse. Mazzini conosce solo un’Italia intellettuale”.

Dieci anni dopo il ricordo di quel giorno tra i lavoratori inglesi era ancora vivo e per la terza vista in tutta l’Inghilterra nacquero Working Men’s Garibaldi Demonstration Committees (Comitati operai per le onoranze a Garibaldi). Proprio in quei giorni Karl Marx era impegnato a organizzare la prima riunione dell’International Workingmen’s Association, che diverrà nota come Prima Internazionale alla quale parteciperanno molti garibaldini, ma non Garibaldi, che era partito a fine aprile.

I festeggiamenti si susseguirono senza tregua per diversi giorni anche se il momento più solenne fu certamente il giorno 20 aprile quando a Garibaldi venne conferita la cittadinanza onoraria. Garibaldi visitò l’esposizione agricola di Bedford, poi presenziò a un banchetto alla villa del Duca di Devonshire e poi a un altro banchetto ufficiale dato da lord Palmerston, dove erano presenti tutti i dignitari dello Stato. A Thackeray diede un saggio della sua cultura italiana recitando a memoria alcuni brani de “I sepolcri” dopo aver visitato la tomba di Foscolo al cimitero di Chiswick. Intanto il signor Rutherford, pastore protestante, propose di invitare “il Generale Garibaldi a stabilire la sua residenza in Inghilterra…”

A Garibaldi (che parlava stentatamente inglese anche se leggeva Byron e Shakespeare in originale) non piacevano i ricevimenti ma continuò a tenere la sua parete nella speranza di procacciare nuove simpatie per la causa italiana.

Ai salotti buoni preferiva le strade popolari dove incontrava la gente semplice. Celebre un incontro con i lavoratori cui disse “siete la classe a cui ho l’onore di appartenere”. Tutti i giornali del mondo diedero ampio risalto all’accoglienza riservata al Generale, in particolare “Illustrated London News” dedicò numerose tavole all’evento che riscossero un notevole successo divenendo poi oggetto di culto e collezionismo arrivando sino a quotazioni di un minimo di 500 sterline.

Nacque inoltre una vasta industria di souvenir ancor oggi in uso come le tazzone da tè con l’effigie barbuta e crinita alla nazarena, portaceneri, scatole di cioccolatini, cuscini a punto croce, statuette di Garibaldi a cavallo in palla di vetro con effetto neve, oleografie a migliaia di copie dove i tratti del Nizzardo si stilizzano sino a sfumare in icona quasi messianica. Oltre al “The Garibaldi tea mugs” e “The Garibaldi Biscuit”, un biscottino all’uvetta che veniva venduto in scatola di metallo con ritratto e mappa dell’Italia riunificata.

I bagni di folla e tutti i fenomeni di idolatria non piacquero alla regina Vittoria. “Quasi mi vergogno di governare una nazione capace di simili follie” confessò dopo aver ripreso il figlio, il futuro Edoardo VII, che aveva detto, con entusiasmo, di esser stato onorato di stringere la mano a “L’Eroe”. La regina, indispettita e preoccupata, chiese al ministro Benjamin Disraeli (che aveva rifiutato di dare la mano a quello che lui aveva definito “Pirata”) cosa avesse mai quell’uomo da suscitare tanta isteria fra il popolo. “Quello Maestà, – rispose il politico- è oggi l’individuo più potente del mondo perché si riconosce in lui l’assoluta purezza. Egli è ciò che dice e dice ciò che fa senza contraddizioni e debolezze”.